US-Präsident Donald Trump hat eine neue Realität im Welthandel geschaffen. Wie ist die Vereinbarung zwischen den USA und der EU einzuordnen und was bedeutet sie für Industriebetriebe in Europa und Österreich? Für Europa steht viel auf dem Spiel und es ist höchste Zeit, die eigenen Stärken zu stärken und neue, stabile Partnerschaften aufzubauen.

DEAL OR NO DEAL

Donald Trump war 2018 gerade einmal ein gutes Jahr US-Präsident, als er das erste Mal einen Zollstreit mit der EU vom Zaun brach. Die EU hatte mit 2017 ein Boomjahr hinter sich – das BIP wuchs um 2,5 Prozent, der stärkste Schub seit zehn Jahren. Dementsprechend selbstbewusst reiste EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker im Hochsommer 2018 nach Washington, um den schwelenden Streit mit Trump in den sogenannten „Rose Garden Truce“, also einen Waffenstillstand, münden zu lassen. Der US-Präsident hatte bereits hohe Zölle auf Stahl (25 Prozent) und Aluminium (zehn Prozent) verhängen lassen und drohte mit 20 bis 25 Prozent auf europäische Autos, vornehmlich deutscher Hersteller. Im Rosengarten des Weißen Hauses verkündeten Trump und Juncker schließlich eine Vereinbarung, die die Einrichtung einer Arbeitsgruppe umfasste – das Ziel: „Null Zölle“ beidseitig auf Industriegüter. Leider wurde dieser Deal so nicht umgesetzt. Für eine Lösung für die Stahlzölle musste die EU zwar auf den nächsten US-Präsidenten Joe Biden warten, aber immerhin: Die angedrohten Auto-Zölle wurden zunächst verschoben und dann doch nicht verhängt. Im Gegenzug steigerte die EU tatsächlich – wie abgemacht – die Importe von Sojabohnen und Flüssiggas (LNG).

Die Karten wurden neu gemischt

2025 ist die Ausgangslage eine komplett andere. Die wirtschaftliche Situation ist schwierig – einige der größten Volkswirtschaften kommen nur mühsam aus der Rezession. Die Zolldrohungen Trumps wirken diesmal wie Gift für im internationalen Wettbewerb unter Druck geratene Industriezweige, für die die USA als Absatzmarkt in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hatten. „Die USA sind als Markt immer wichtiger geworden für die EU und insbesondere auch für Österreich – während unsere Exporte weltweit 2024 insgesamt sanken, stiegen jene in die USA um mehr als zehn Prozent“, sagt Igor Sekardi, Außenhandelsexperte der Industriellenvereinigung (IV). Europa ist aber auch auf der Sicherheitsebene in eine sensible Abhängigkeit von den USA geraten – die Europäische Union kämpft mit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf vielen Ebenen. Als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Reise zum Treffen mit Trump in Schottland antrat, tat sie es aus einer verletzlichen Position heraus. Das Hin und Her der Zollankündigungen hatte die europäische Wirtschaft verunsichert, Investitionen wurden zurückgehalten und spätestens seit dem zweiten Quartal machte sich ein Rückgang der Exporte in die USA bemerkbar. Trump hatte zuletzt mit einem Zollaufschlag von 30 Prozent auf alle europäischen Güter gedroht und in kritischen Bereichen wie Autos oder Stahl bereits 25 Prozent beziehungsweise 50 Prozent in Kraft gesetzt. Diesmal lautete das Ziel nicht „zero tariffs“. Von der Leyen gelang es, die 30 Prozent zu verhindern, musste aber dafür 15-Prozent-Zölle hinnehmen und die 50 Prozent für Stahl und Aluminium blieben unverändert. „Wir haben ein deutlich schlechteres Blatt, deswegen war von Anfang an die Hoffnung auf ein Replay von 2018 aus europäischer Perspektive illusorisch“, sagt der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts WIFO, Gabriel Felbermayr.

Vor Trump lag der Durchschnittszoll für europäische Exporte in die USA laut Felbermayr ungefähr bei 2,5 Prozent – nach der Einigung sind es 15 Prozent und teilweise noch mehr. „Das ist brutal“, sagt der Außenhandelsexperte, der bereits 2024 ein Buch mit dem Titel „Der Freihandel hat fertig“ veröffentlichte: „Aber der Deal ist besser als die Drohung, die davor im Raum stand, und wir wissen gar nicht, womit Trump in den Verhandlungen noch gedroht hat.“ Ob die Vereinbarung nun tatsächlich so umgesetzt wird, ist trotz Willensbekundung jedoch in vielen Bereichen noch offen. Um Importzölle senken zu können, braucht es in der EU einen Rechtsakt, für den im Parlament und im Rat der Mitgliedsländer Mehrheiten gefunden werden müssen. Zölle nur für die USA zu senken würde zudem gegen den Meistbegünstigungsgrundsatz der Welthandelsorganisation WTO verstoßen, also mit dem Welthandelsrecht brechen, außer man einigt sich auf ein umfassendes Handelsabkommen. Das wäre – etwa im Zuge des Abbaus weiterer Handelshürden – aus Sicht der Industrie zu begrüßen. Und nicht zuletzt wurden in der Vereinbarung hohe Summen genannt, zu denen die EU in den USA Flüssiggas und Mikrochips kaufen soll – die Kommission selbst kann hier nicht zuschlagen, und noch ist unklar, wie Unternehmen dazu motiviert werden sollen. „Wichtig wäre, dass der Deal Sicherheit und Stabilität in den Handelsbeziehungen schafft – das ist bis dato in der Form nicht der Fall“, so Industrieexperte Sekardi. Das sprunghafte und unvorhersehbare Verhalten der US-Regierung in handelspolitischen Fragen sei für Industriebetriebe – neben den Zöllen selbst – sehr schwierig.

Das kann auch Timo Springer, CEO der Springer Maschinenfabrik, bestätigen: „Die Situation ist dramatisch. Für uns als Maschinenfabrik Springer bedeutet das, dass einer der wichtigsten Zukunftsmärkte praktisch über Nacht verloren gegangen ist.“ Das Kärntner Familienunternehmen, das in der dritten Generation geführt wird, produziert Maschinen und entwickelt Software für die Holzindustrie – 90 Prozent der Produkte werden exportiert. „Unsere technologisch führenden Anlagen für die Sägeindustrie haben sich international etabliert, aber mit Zöllen in dieser Größenordnung, die am Ende eine Preissteigerung von bis zu 40 Prozent ausmachen, ist ein wettbewerbsfähiges Angebot in den USA schlicht nicht mehr möglich“, so Springer.

Eine gefährliche Wette für die USA

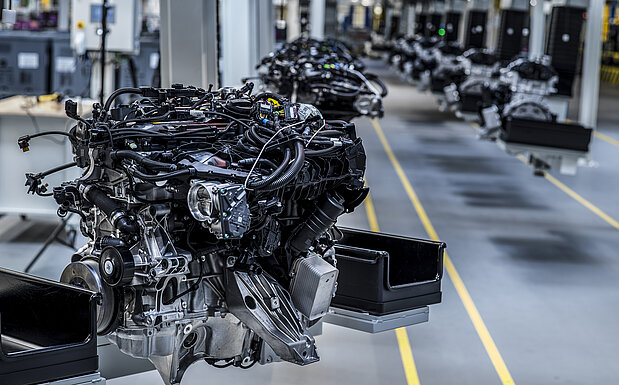

Donald Trump erhofft sich viel von seiner Zollpolitik. Die einfache Rechnung lautet: Wenn es unattraktiver ist, Industriegüter in die USA zu importieren, wird wieder mehr vor Ort produziert. Daran, dass dieses Kalkül aufgeht, haben Ökonomen Zweifel. Auch große europäische Hersteller setzen sich stark für einen Abbau der Handelsbarrieren ein. Auch für BMW ist freier Handel ein wichtiger Treiber für Wachstum und Fortschritt. „Wir glauben in diesem Fall, dass das beste Mittel zur Abmilderung höherer Importzölle ein starker US-Footprint ist“, sagt Klaus von Moltke, Geschäftsführer der BMW Motoren GmbH in Steyr. BMW hat bereits seit den frühen 90er-Jahren ein Produktionswerk für große Automodelle für den US-Markt: In Spartanburg, South Carolina, steht mittlerweile das größte Einzelwerk des deutschen Autoherstellers, das jährlich mehr als 400.000 Fahrzeuge produziert – die Hälfte davon bleibt in den USA, der Rest wird exportiert. 2024 war BMW mit einem Exportwert von mehr als zehn Milliarden Dollar der größte Automobilexporteur in den Vereinigten Staaten. Für diesen Export aus den USA hat der EU-USA-Deal sogar einen Vorteil: „Natürlich hat der neue Zollsatz von 15 Prozent für Importe in die USA höhere finanzielle Aufwendungen zur Folge, aber unser großer US-Footprint bedeutet, dass wir vom auf null Prozent abgesenkten Zollsatz für Importe in die EU profitieren“, so von Moltke. Der Chef der Springer Maschinenfabrik aus Kärnten findet das ernüchternd: „Während die USA Tempo machen und ihre Industrie massiv stärken, geraten wir in Europa ins Hintertreffen.“

Kurzfristig bedeuten die höheren Zölle für amerikanische Unternehmen und Händler jedenfalls höhere Preise für den Spezialstahl, der weiterhin importiert werden muss, oder für benötigte Fahrzeugkomponenten. Auch BMW ist davon betroffen – wie Klaus von Moltke bestätigt – und stellt seit Jahresbeginn detaillierte Prognosen zum Zoll-Impact auf das Unternehmen auf. „Wir erwarten, dass die Zollbelastung im Gesamtjahr rund 1,25 Prozentpunkten EBIT-Marge im Segment Automobile entspricht“, erklärt der BMW-Steyr-Chef.

„Ein Teil der Zolleinnahmen der USA wird aber von europäischen Produzenten getragen werden müssen“, erklärt Felbermayr – um weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, könnten sich die Unternehmen genötigt fühlen, ihre Listenpreise zu senken; zum Beispiel um zehn Prozent. Bei einem Zollaufschlag von 15 Prozent blieben dann fünf Prozent Aufschlag bei den Abnehmern in den USA hängen. „Wir Europäer zahlen die Steuereinnahmen für den Herrn Trump“, warnt der Ökonom, der auch Zweifel hegt, dass der Plan des US-Präsidenten langfristig aufgeht: „Es könnte dazu führen, dass die Industrie in den USA bequem wird, weil der Wettbewerbsdruck sinkt und sie sich am eigenen Markt nicht mehr behaupten müssen, da sie durch 15-Prozent-Zölle geschützt werden.“ Mit „bequem“ meint Felbermayr, dass amerikanische Produzenten weniger Druck spüren werden, in die Steigerung der Qualität und in Innovation zu investieren: „Langfristig ist das für die USA vermutlich kein Geschäft.“ Sekardi zeichnet ein ähnliches Bild: „Zölle kennen in der Regel wirtschaftlich nur Verlierer.“

Der Hauptschauplatz des Handelsstreits: China

Während Europa diesmal in den Verhandlungen schlechte Karten hatte, muss Trump am Hauptschauplatz seiner Handelspolitik wesentlich vorsichtiger agieren – einerseits, weil die USA (und auch Europa) abhängig sind von Konsumgütern des alltäglichen Gebrauchs aus China. Belegt Trump chinesische Kleidung, Schuhe oder Elektronik mit hohen Zöllen, wird sich das bei den Preisen in den amerikanischen Shops und Stores deutlich bemerkbar machen. Zwischen den USA und China geht es aber um noch mehr: „Für Trump geht es mit China um eine systemische Frage, die ihn mit Europa nicht umtreibt: Wer ist der Hegemon der Welt? Wer ist die wichtigste Wirtschaftsmacht?“, erklärt Felbermayr. Es ist ein Konflikt, der auch für Unternehmen in Europa spürbar ist, bestätigt Maschinenbauer Timo Springer: „Der Konflikt zwischen den beiden größten Wirtschaftsmächten wirkt sich längst global aus – Lieferketten werden unberechenbarer, Rohstoffe teurer, und die weltweite Konjunktur verliert an Dynamik.“

Während vordergründig um Zölle gestritten wird, geht es im Hintergrund um ein technologisches Rennen, in dem Europa nicht mehr vorne mitspielt – es geht um Roboter, Mikrochips, künstliche Intelligenz. „Die Stärke einer Volkswirtschaft hat sehr viel damit zu tun, ob sie superiore Technologien beherrscht oder nicht“, meint der Wirtschaftsforscher. Zu Beginn der Neuzeit schaffte Europa aus genau diesem Grund einen beispiellosen Aufschwung – es ging um Technologien, die Europa hatte und andere nicht. In vielen Bereichen musste Europa in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten seine technologische Führerschaft an die USA oder China abgeben. „Während die USA Milliarden in Schlüsseltechnologien wie Halbleiter und KI stecken, lähmen wir uns in Europa mit immer neuen Vorschriften“, so Springer.

Stärken stärken und neue Partner finden

„Im Technologierennen haben wir aktuell keine rasend guten Karten, und wir müssen aufpassen, dass wir die Bereiche, in denen wir noch wettbewerbsfähig sind, nicht verspielen“, mahnt Felbermayr. Beispiele dafür wären Biotech und Life Sciences: „Da haben wir noch Vorteile, die wir robust verteidigen müssen. Wenn man diese Sektoren durch überhöhte Energiekosten, Überregulierung und sehr viel höhere Lohnsteigerungen als sonst wo abschießt, dann ist uns nicht mehr zu helfen.“ Gleichzeitig müsse Europa seine Position gegenüber den USA und China stärken. Darum sei es so wichtig, die Worte von strategischer Autonomie mit Leben zu füllen: „Strategisch autonom heißt, dass wir uns nicht rund um die Frage ‚Gegen die USA und für China oder umgekehrt?‘ entscheiden müssen, sondern dass wir mit beiden Handel treiben können, so wie wir das in Europa für uns als richtig erachten.“ Um zu der dafür notwendigen wirtschaftlichen Stärke zu finden, brauche es einen „Push am Binnenmarkt“.

Die ambitionierte Binnenmarkt-Strategie der EU-Kommission kommt also genau zur rechten Zeit. „In der heutigen unsicheren Welt müssen die ersten Partner der Europäer die Europäer selbst sein“, sagte EU-Kommissions-Vizepräsident Stéphane Séjourné bei der Präsentation. Damit hat er aber nur teilweise recht: Der EU ist es in der Vergangenheit immer wieder gelungen, auch mit Handelspartnern in anderen Weltregionen Barrieren abzubauen und dadurch enorme wirtschaftliche Impulse zu setzen. Ein Beispiel ist CETA, das Abkommen mit Kanada. Dieses hat laut Europäischer Kommission zu einer Steigerung der EU-Exporte nach Kanada um 62 Prozent und damit zu 70.000 neuen Jobs in Europa geführt. Dass nun wieder Bewegung in das Handelsabkommen mit dem großen Wirtschaftsblock der Mercosur-Länder Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay kommt, war Anfang September für die europäische Industrie ein Grund, aufzuatmen. „Das Abkommen mit Mercosur ist – gerade in der aktuellen Situation – aus wirtschaftlichen sowie geopolitischen Gründen für Europa wesentlich und muss raschestmöglich umgesetzt werden“, sagt Sekardi. Auch hier erwartet sich die Kommission beträchtliche Exportzuwächse aufgrund der aktuell gültigen hohen Zölle vor Ort (z. B. auf Kfz bis zu 35 Prozent). Für EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič stehen nun bereits Treffen mit den nächsten Handelspartnern mit großem Potenzial an – das sind beispielsweise Indien und Indonesien.

Für die Zukunft der EU in der Weltwirtschaft wird es entscheidend sein, wie gut es gelingt, eigene industrielle Stärken zu sichern und auszubauen, sensibel durch das manchmal raue Wasser zwischen der Eigenständigkeit der EU-Mitgliedsstaaten und deren engerem Zusammenrücken am Binnenmarkt zu navigieren und gleichzeitig kluge Partnerschaften mit alten und neuen Handelsfreunden aufzubauen. Der Chef der Kärntner Maschinenfabrik appelliert auch an die Regierung in Österreich, deutlich spürbare Maßnahmen zu setzen: „Was wir deutlich spüren, ist eine Stimmung der Unsicherheit und des Stillstands in der Industrie. Wenn neue Impulse von außen wie von innen ausbleiben, entsteht das Gefühl, in einer Sackgasse zu stecken“, sagt Springer; und weiter: „Österreichs Politik trägt einen wesentlichen Anteil an den Problemen.“