Kein Wachstum ohne Forscher, Entdecker und Optimierer – was es braucht, um Österreichs Spitzenforschung auf Hochtouren zu bringen.

Wachstumsturbo Innovation

Österreich ist im internationalen Vergleich nach wie vor eine der leistungsfähigsten Volkswirtschaften mit einer hohen Produktivität. Die Produktivität ist ein Gradmesser für das Verhältnis zwischen dem Output und dem dafür erforderlichen Input – und sie gerät in Österreich immer stärker in Schieflage: Das Produktivitätswachstum hat sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich eingebremst und wird so zu einem weiteren Wachstumshemmnis, sollte sich die Wirtschaft wie prognostiziert nach drei Rezessionsjahren wieder erholen.

Das Wachstum der heimischen Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde lag zwischen 1995 und 2005 noch bei rund 1,8 Prozent, hat sich in den darauffolgenden Jahren bis 2019 halbiert und sinkt laut Trendberechnungen seither stetig weiter. Bis 2023 sank das Produktivitätswachstum im gleitenden Zehn-Jahre-Mittel auf lediglich 0,34 Prozent. Trotzdem dürfte Österreich damit EU-weit noch an achter Stelle liegen – eine Position, die zunehmend in Gefahr gerät: Zu diesem Ergebnis kommt der österreichische Produktivitätsrat, der neben einigen anderen Faktoren wie der demografischen Entwicklung und einem gewissen Qualifikations-Gap am Arbeitsmarkt noch einen zentralen Grund für diese Entwicklung ins Treffen führt: Bei „unausgeschöpften Potenzialen zur Stärkung der Produktivität“ stehen Digitalisierung sowie Forschung und Entwicklung ganz weit oben auf der Liste.

Abstieg im Innovations-Ranking

Kurz gesagt: Österreich muss noch innovativer werden. Der wirtschaftliche Abschwung hat Österreich im European Innovation Scoreboard von Platz sechs im Jahr 2024 auf Platz acht im Jahr 2025 abrutschen lassen. Seit Jahren beklagt der Rat für Forschung, Wissenschaft, Innovation und Technologieentwicklung, dass in Österreich beim Thema Innovation Input und Output auseinanderdriften – dafür wurde ein Indikator entwickelt, der sich an den Spitzenreitern in Europa orientiert, an den „Innovation Leaders“. Mit 95 Prozent des Inputs der Spitzenreiter erreichte Österreich zuletzt nur noch 78 Prozent des Outputs; der Wert ist 2025 erstmals unter die 80-Prozent-Marke gefallen. Das wichtige Ziel, die Forschungsquote, also das Verhältnis der Forschungsausgaben zur Wirtschaftsleistung, auf vier Prozent zu steigern, muss also unbedingt durch Effizienzmaßnahmen begleitet werden. Schon jetzt gehört Österreich mit einer Forschungsquote von 3,35 Prozent gemeinsam mit Ländern wie Schweden und Belgien zur europäischen Spitze.

Schlüsseltechnologien und Zukunftsthemen – die Industrie geht voran

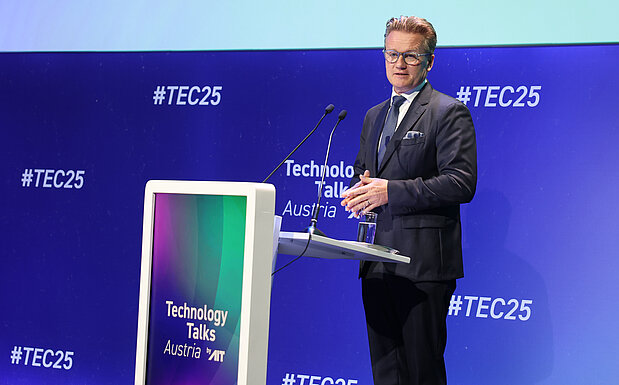

Die Industrie spielt für die Innovationskraft des Landes eine zentrale Rolle, wie die IV im September auch bei den renommierten Technology Talks Austria betonte: „Ohne Industrie gibt es keine Innovation und ohne Innovation keine Industrie. Zwei Drittel der Forschungsausgaben sind dem Unternehmenssektor zuzurechnen, vor allem den Leitbetrieben. Die Industrie muss auch weiterhin unsere Innovationskraft Nummer eins bleiben!“, sagte IV-Präsident Georg Knill bei der Eröffnung der zweitägigen Konferenz im Wiener Museumsquartier. Unter dem Leitthema „Boosting Competitiveness: The Power of Research & Innovation“ versammelten sich dort führende Köpfe aus nationaler und internationaler Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Österreich müsse das Vier-Prozent-Forschungsquotenziel bis 2030 konsequent weiterfolgen. Dafür brauche es einen starken FTI-Pakt 2027–2029 mit einer klaren Prioritätensetzung für Schlüsseltechnologien und Zukunftsthemen, so Knill. Zusätzlich müssen zentrale FTI-Standort-USPs wie die Forschungsprämie unbedingt abgesichert werden. Ebenso entscheidend ist es, die digitale Transformation voranzutreiben. Dies erfordert ein innovationsförderndes regulatorisches Umfeld, mutige Investitionen in digitale Infrastrukturen sowie eine Stärkung des Venture-Capital-Markts. „Die Industrie ist bereit, Verantwortung zu übernehmen – sie braucht aber die richtigen Rahmenbedingungen. Nur wenn Politik und Wirtschaft gemeinsam handeln, kann Europa wieder zu einem führenden Innovations- und Industriestandort werden“, so Knill.

IV-Vizepräsidentin Sabine Herlitschka setzt sich für gezielte Investitionen in Schlüsselbereiche ein, um vorhandene Kräfte zu fokussieren: „Wenn wir wieder an die Spitze wollen, müssen wir jetzt gezielt in Zukunftstechnologien investieren. Innovation ist kein Luxus, sie ist die Grundlage unserer Wettbewerbsfähigkeit und unserer Souveränität.“ Dabei nannte sie konkrete Prioritäten – Digitaltechnologien und Mikroelektronik wie auch KI, Life Sciences, Mobilität, Space, Produktions-, Energie- und Quantentechnologien sowie den Sicherheitssektor. „Investitionen in diese Bereiche treiben Schlüsseltechnologien voran, schaffen neue industrielle Wertschöpfung und stärken Europas strategische Position und unsere Resilienz – eine Chance, die wir auch für Österreich entschlossen nutzen müssen“, betonte Herlitschka.

EU-Forschungsprogramme als Schlüssel

Für Österreich ist auch die Forschungspolitik der Europäischen Union ein essenzieller Baustein. Das Land hat einen sehr erfolgreichen Anteil am EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe“, aus dem bereits mehr als 1,5 Milliarden Euro eingeworben werden konnten, gemeinsam mit „Horizon 2020“ sogar 3,5 Milliarden Euro. Insbesondere in der zweiten Säule, bei der es um Kooperationen zwischen Wissenschaft, Forschung und Unternehmen geht, liegt ein heimisches Stärkefeld. Die IV setzt sich daher für ein schlagkräftiges Budget von mindestens 200 Millionen Euro im kommenden EU-Forschungsrahmenprogramm „Horizon Europe 2028–2034“ und für eine Aufwertung der kooperativen F&E-Säule ein.

Bei den Technology Talks hob auch die Exekutiv-Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Henna Virkkunen, die geplante Erhöhung der F&E-Mittel auf europäischer Ebene hervor. Sie betonte, Europa müsse schneller werden, rechtliche Hürden reduzieren und auf Schlüsseltechnologien wie KI, Halbleiter und Quanten setzen, und gratulierte zur Einrichtung der AI Factory Austria.

Innovationstalente gesucht

Neben der Finanzierung spielen auch MINT-Fachkräfte eine maßgebliche Rolle für die Innovationszukunft Österreichs: Rund drei von vier Unternehmen leiden selbst in der Rezession unter Personalproblemen in Technik und Produktion, IT, Daten- und Prozessmanagement sowie Forschung und Entwicklung. Am weitesten verbreitet sind Personalprobleme bei Fachkräften in Technik und Produktion. MINT-Talente mit Lehrausbildung sind dabei ebenso stark gesucht wie Hochqualifizierte. Österreich sollte sich als attraktiver Standort für MINT-Talente positionieren und zu einem internationalen Hub entwickeln, waren sich die Industrievertreter auf der Konferenz einig. „Wir müssen jetzt auf nationaler und europäischer Ebene handeln, um Österreich und Europa auf der globalen Innovationslandkarte weiter voranzubringen“, sagte Knill abschließend.